2018创新药投资策略:资本涌入、洗牌加速,三大细分赛道值得关注

背景

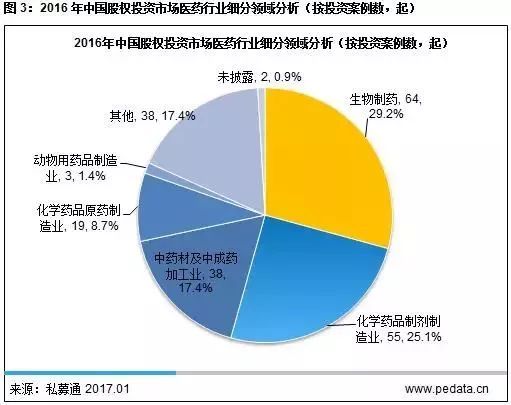

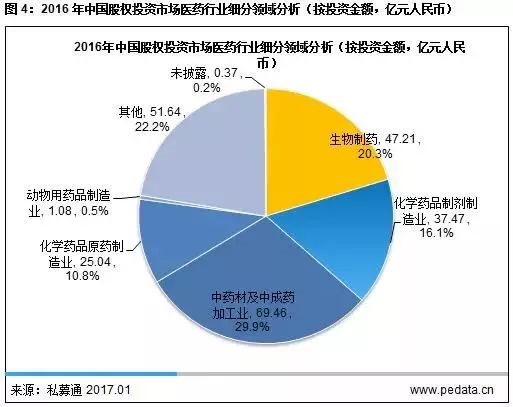

中国新药研发进入创新和国际化的新时代 近年来,我国新药研发环境显著改善,创新和国际化已成为中国新药研发主旋律,从天时、地利、人和三方面得以体现: 天时:国家鼓励创新药研发 国家对于创新医药项目的资金资助与扶持:国家“863计划”、“973计划”、“自然科学基金”都将生物医药作为最优先发展的项目;战略性新兴产业专项资金从2011年开始一年申报一次,重点扶持生物技术药物创新; 利好医药产业发展的政策法规落地实施:因为我国缺乏创新药研发和审批方面的积累,新药审评政策不明朗、审批流程慢被新药研发企业广泛诟病。但是在2015之后,国家出台了一系列利好创新药研发的政策法规,大大改善了中国创新药的研发和审批流程。从2015年8月“国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见,国发〔2015〕44号”这一影响未来几年行业走向的意见发布后,国家食品药品监督局立刻制定时间表,一系列政策快速落地,可以看出在以提高药物质量为目标,鼓励药物创新为导向的国家大政方针下,国家食品药品监督管理局执行政策的效率和贯彻到底的信心。因此,2015年也被称为中国创新药发展的元年。 点击查看高清图片 ↓↓↓ 政策简评 1、仿制药一致性评价的各种指导细则的制定,彻底改变了国内药企的格局,决定了以技术说话,以质量取胜的仿制药研发格局,促使企业优胜劣汰,主动转型; 2、临床试验自查审查带来的“722惨案”从源头上肃清了关乎药物质量安全的隐患,临床机构重新洗牌,也是提升临床机构质量的重要契机; 3、化学药品注册分类的重大改变,对新药的定义从“中国新”提升至“全球新”,标志着真正具有原创能力的企业迎来了重大机遇; 4、上市许可人制度,药品优先审批审批,简政放权取消一系列认证,临床试验备案制,简化审批流程等一系列政策制度,则给致力于新药研发的企业打了一针强心剂,真正体现了国家以临床需求为导向,重视创新,鼓励真正具有研发实力的创新性企业的态度; 5、支持国际多中心临床试验,加入ICH,也同样促使外企创新药快速打入国内市场,也给中国药企带上金箍圈,促使企业的新药研发和上市需要保质提速,具有全球视野观。 从创新药项目的资金支持到利好政策的落地实施都为中国的创新药研发创造了利好的天时条件。总体来看,这些政策的出发点都是与国际接轨,鼓励创新。 地利:中国成为亚太地区医药研发热土 从全球制药大公司在中国建立研发中心,到大量医药海归人员回国创业,为中国医药的创新环境带来了新的血液,无论从研发理念还是人才的培养,都将为中国的新药研发带来巨大的促进作用; 与此同时,在国家政策及中国市场强大发展潜力的双重推动下,国内药谷热持续升温,目前我国各类药谷数量不下百个,经国家有关部门或地方政府批准的药谷不下50家。华西有科技部首个批准的“国家级中药现代化科技产业基地”四川成都药谷;长三角有上海张江药谷,浙江杭州药谷、浙江兰溪药谷、江苏无锡药谷、江苏常州“三药”生产基地等;西部有“现代化高科技生物工程工业园”新疆天山药谷;华南有号称“南国药库”海口药谷;华北有北京亦庄药谷、中关村药谷、天津国际创新药谷;东北有吉林通化医药城等;其他地区有湖南浏阳生物医药工业园、深圳医药产业园区,广州国际生物岛等。目前,中国生物医药产业集群化分布进一步显现,已初步形成以长三角、环渤海为核心,珠三角、东北等中东部地区快速发展的产业空间格局。 人和:巨大的市场需求及高涨的药企研发热情 市场需求:2015年,中国超过日本,成为全球第二大医药市场,人口基数大,老龄化严重,远远未满足的临床需求,必将持续催生巨大的市场需求,而临床需求和市场需求是新药研发最直接的驱动力; 国内药企的创新理念及研发模式的转变:近年来,国内医药企业不惜重金从全球大制药公司引进经验丰富的医药人才担任公司高管,负责创新药研发,从国外引进新药项目丰富自己公司的新药产品管线,布局新药研发战略。从研发理念和项目先进性方面逐渐和国际接轨,而企业间的跨国合作近年来更是屡见报端。 模式 中国新药研发企业研发模式 2015年我国医药工业总产值已达到约2.7万亿元人民币,已超过日本,成为仅次于美国的全球第二大医药市场。在全球范围看,我国的医药企业一直是多而不强,以仿制为主,创新能力远远不足。 但是,近年来创新药的研发取得了较为喜人的进展,已有4个具有自主知识产权的1类新药上市,包括恒瑞的艾瑞昔布和阿帕替尼、浙江贝达的埃克替尼和深圳微芯的西达本胺;同时,1类新药(新靶点生物药及化学药)的IND申报数量也呈逐年递增的趋势。在此过程中,中国创新药企业的研发模式逐渐形成了三种模式的多样性发展。 由仿到创的1.0模式: 由大型仿制药企业向创新升级 这些企业由仿制药或原料药起家,通过自主研发或者并购的方式,升级转型为创新药企业,再到国际化,最终成为Big Pharma,国内的代表企业有恒瑞医药、康弘药业、绿叶制药、复星医药等。此类企业的优势在于有充足的资本作为研发投入,建立较为全面的自有新药研发平台,同时具有成熟的市场销售渠道,为新药研发及以后上市提供了资金和销售保障,加之多年的累积,最终走向跨国药企的机会大大增加,属于重资产型新药研发模式。 生而创新的2.0模式: 研发驱动型的小型biotech药企 这类企业创立之始即定位于创新药,通常由海龟科学家创立,拥有相对独特的竞争优势,通过不同的商业模式和平台技术实现快速发展。中国代表企业有百济神州、和黄医药、信达生物、深圳微芯等。这类公司优势在于以创新型研发为主要技术优势,可能有自己的研发团队,也可以采取IP+VC+CRO的模式,新药研发模式灵活。 引入创新的3.0模式: 从国外引进项目进入中国开发 这类企业的研发模式多采用IP+VC+CRO的模式,需要公司团队具有强大的品种筛选、引进能力。国内的代表企业有再鼎、华领、领晟等。优势在于在全球范围内寻找合适标的,直接引进国外处于临床或相对成熟的临床前阶段的项目进入中国,有利于快速开辟国内空白市场,加快国内新药审批,缩短上市周期,降低了临床前药物开发的成本及风险。 而随着化学药品注册分类的重大改变,对新药的定义从“中国新”提升至“全球新”,标志着真正具有原创能力的企业迎来了重大机遇。仿制药一致性评价的各项细则也提高了企业研发药物的门槛。企业怎样顺应国家政策,争取生存,就需要提高研发水平,积极转型。陈凯先院士说过,我国药物研究和产业发展正进入创新跨越新阶段,正在实现从跟踪仿制—模仿创新—原始创新的转变2。具体来说主要分为以下三个阶段: 跟踪仿制阶段(1950s-1990s):我国药物研究主要是仿制国外的药物,实现国产化,在此基础上构建和发展了我国医药产业,但缺乏系统性的创新能力。 模仿创新阶段(1990s-目前):起点是以中美知识产权谈判、中国加入WTO为始因和标志。这一阶段不再能无偿仿制国外产品,新药研究开始转入以新化学结构为主要目标的阶段。在这一阶段,我国药物创新技术平台体系建设取得长足进步,一批具有自主知识产权的新药研发成功,但新药研发仍处于模仿创新层面,大多数为国外已有新药的跟进,多为me-too或me-better等快速模仿创新品种。 原始创新阶段(目前-未来):随着我国经济科技实力的增长,我国新药研究和医药产业发展必须实现新的历史转变,加强原始创新,从“跟跑”向“并跑”和“领跑”跨越,开创我国新药研究的第三个阶段—First in class阶段。 助力 资本助力中国新药研发 新药研发具有“三高”、“一低”的行业特点,“三高”是指高投入、高风险、高回报;“一低”是指研发产出低,也就是新药研发成功率低。而巨大的研发投入对于新药研发企业来说,特别是创新创业型新药研发企业来说更是致命短板,这也为致力于医药投资的VC和PE机构提供了大量的机会。 2010-2016年中国股权投资市场医药行业大体是上升趋势,案例数平均增长率达33.7%,投资金额平均增长率更是高达89.0%,尤其是2015年和2016年,医药行业股权投资增加迅速。 2016年医药行业细分领域投资中,生物制药占比最高,投资案例数有64起,占比29.2%;投资金额47.21亿元人民币,占比20.3%;其次是化学药品制剂制造业,投资案例数和投资金额占比分别是25.1%和16.1%。 资本作为行业发展的助推剂,对医药行业的热切参与与关注,必将加快甚至改变新药研发企业的发展进程,而这种效果已从蓬勃发展的创新创业型新药研发企业数量初露端倪。 机会 新药研发的投资机会 得益于肿瘤免疫疗法如PD-1/PD-L1、CAR-T在肿瘤方面的突出疗效,生物药,尤其是单抗类药物如日中天,未来几年中,抗体药物的市场份额将达到千亿,基因治疗,细胞治疗等新技术也日新月异,雨后春笋的冒出。相反,化学创新药物研发被形容为昔日黄花。甚至有化药没有机会了这样的言论。 但是就目前的情况来看,生物单抗类药物还是面临着许多困境,如适用症少(肿瘤和免疫),在肿瘤免疫治疗肺癌方面同样会遇到临床响应率低(20%左右)、耐药和安全性的困扰。而为了提高肿瘤免疫疗法的有效率,缓解耐药,各大药企纷纷布局联合用药的临床方案(包括免疫+免疫、免疫+化疗、免疫+靶向治疗、免疫+靶向治疗+放疗等)。 在2017年11月21日,有消息公布,罗氏(Roche)宣布其非小细胞肺癌三联疗法(PD-L1抑制剂atezolizumba+VEGFR抑制剂bevacizumab+化疗(紫杉醇+卡铂))在三期临床试验中显著延长了无进展生存期(PFS),达到了共同主要临床终点,有望改变非小细胞肺癌的治疗标准。 而在2017年3月3日,第14届中国肺癌高峰论坛上,有报告汇总了免疫检查点通路抑制剂联合用药治疗肺癌的数据,结果显示PD-1+TKI (酪氨酸激酶抑制剂)的有效率最高可达75%,是未来的发展方向。 医药行业作为与民生密切相关的行业,市场规模非常广阔,行业细分领域众多,技术壁垒高。自2015年以来,投资机构热情高涨,纷纷布局医药行业投资,但是针对广阔的市场空间、远远未满足的临床需求、基础研究和新药研发技术日新月异,新药研发仍蕴涵着大量的投资机遇。 细分领域具有前瞻性 未来会形成多种药物形式共存的格局 生物药由于具有靶向性强,特异性好,药效显著等众多优势,将成为未来新药研发必不可少的一部分。针对大分子不能口服的缺点,口服大分子药物成为制剂创新的前沿技术; 化学药随着新靶点、新作用机制的发现,新适用症的开发,作为传统药物,凭借其可以口服,适用症广泛等特点,依旧大有可为。其中,505(b)(2)类药物凭借其疗效确切,安全性有保障,有可能获得快速审批上市等优势,备受药企及投资机构青睐; 细胞疗法、基因治疗、疫苗和肠道菌活体药物等新药物形式,正在兴起。